CILDO MEIRELES

"hacia una práctica experimental de la libertad"

publicado en la revista Exit Express (n.42, 2009)

conversación-entrevista con el artista Cildo Meireles

a propósito del Premio Velázquez y su exposición antológica en el MACBA publicado en la revista Exit Express (n.42, 2009)

|

| Meireles en los 70´ |

|

| Espejo ciego |

Luego de más de 40 años de lidiar, no precisamente con el “arte”, sino con las infinitas interrelaciones entre visualidad y otras formas o experiencias sensoriales y vitales, Cildo Meireles ha obtenido en los últimos dos años un reconocimiento quizás sin precedentes para un artista brasileño –o incluso latinoamericano- al hacerse acreedor del Premio Velázquez 2008, junto a la itinerancia de una amplia retrospectiva de algunas de sus propuestas más potentes y sugestivas, en una exposición antológica que itineró por la Tate Modern de Londres, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México.

Las incursiones de Cildo Meireles en una visualidad que se expande y contamina con otros sentidos, ha recorrido una innumerable variedad de caminos, que se bifurcan y también confluyen: de sus iniciales dibujos, donde mezcla desde la espontaneidad del gesto y la idea, a sus tramas cartográficas que se expanden a diferentes variantes de tridimensionalidad y reflexión contextual: Espacios virtuales (1967-69), Ocupaciones (1968-69), Mutaciones geográficas (1969) o Mallas de libertad, (1976). Esto se expresa, además, desde sus minúsculos objetos, desbordados sin embargo de sentidos y referencias –como Cruz del Sur (1969-70), Condensados (1970) o La diferencia entre el círculo y la esfera (1976)- hasta sus inquietantes y envolventes instalaciones de gran formato: Desvío al rojo (1967-84), Eureka/Blinhotland (1970-75), Misiones. Cómo construir catedrales (1987), A través (1983-89), Volátil (1980-1994), Fontes (1992-2008).

Fontes

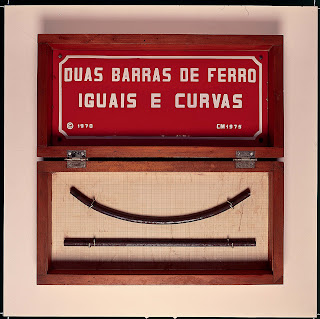

Esa complejidad también se evidencia en sus directos posicionamientos políticos y objetuales respecto a las contradicciones del valor –como en Inserción en espacios ideológicos (1971), Sal sin carne (1975), Cero Cruceros, Cero Dólar (1974-84)- hasta las metafóricas reflexiones en torno al caos globalizador (Babel, 2001); del rejuego y el cuestionamiento en torno al objeto, el sistema artístico y el espectador mismo como en El sermón de la montaña. Fiat Lux (1973-79), a la reflexión más íntima sobre el carácter voluble y difuminado de la percepción o la “identidad” personal, como sucede en Para ser curvada con los ojos (1970-75), Obscura luz (1982) o Espejo ciego (1970).

Algunos de estos inabarcables caminos, son los que se intentan visibilizar en la exposición “retrospectiva” de Cildo Meireles en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Tal vez para atisbar solo algunos de los posibles sentidos de esta compleja trama, realicé este encuentro-entrevista con Cildo Meireles, con la intención de acceder al menos a una pequeña parte de los ricos matices, contrastes y paradojas que lo recorren…

|

| Inserción en circuitos ideológicos: cero crucero, cero dólar |

. Cildo, quisiera empezar preguntándote algo me imagino ya le habrán hecho hasta el cansancio en los últimos meses, pero que igual le reitero, por su importancia misma: qué significa la obtención del Premio Velázquez, tomando en cuenta lo que implica en términos de legitimación simbólica, pero también de visibilidad mediática dentro del contexto del arte contemporáneo latinoamericano, iberoamericano e internacional.

El premio me tomó por sorpresa. Estaba con Federico Morais -un gran crítico y curador brasileño- en mi taller preparando una exposición de dibujo. Me llamó José Jiménez, que fue el comisario de Al final del eclipse, una importante exposición de arte latinoamericano que se realizó en los noventa en España. Me quedé sorprendido, y feliz. Entre tantos artistas excelentes que existen en Iberoamérica, que me lo hayan otorgado a mí es un gran honor y un enorme estímulo, sobre todo porque el arte español es un referente muy trascendente para mí. El primer libro de arte que yo tuve fueron los grabados de Goya, que me lo regaló mi padre; ese libro fue una clase magistral, yo lo copiaba, lo estudiaba…y luego vino El Greco, Velázquez, los artistas españoles de las vanguardias…

. Considera que este premio está vinculado solamente a una trayectoria personal, o es un reconocimiento también a un devenir del arte contemporáneo brasileño, e incluso latinoamericano, que comienza a ser estudiado y legitimado en diversos circuitos internacionales?

Creo que tiene ese carácter también, sin duda. El problema de Brasil es que tuvimos que inventar una historia, un suelo a partir del cual trabajar. Era una tradición relativamente pobre, comparándola con la literatura. En los 50´-60´ se empieza fundar una historia más sólida, a partir de las propuestas del concretismo y del neoconcretismo, y creo que este premio es un reconocimiento a ese devenir.

. Sobre el catálogo me llamó la atención que aparte de las sugerentes referencias suyas a casi todas sus obras, su devenir y contextualización, hay una buena cantidad de excelentes textos de reconocidos comisarios y ensayistas sobre diversos aspectos generales de su trayectoria, o haciendo incisivas lecturas de algunas piezas específicas y en sus posibles vínculos.

Si, esa fue una muy buena idea de Guy Brett, como responsable del proyecto, pues de cierta manera puso a reverberar opiniones y lecturas disímiles sobre los trabajos; en vez de un curador con un único texto que cubriera todo, sugirió a diferentes críticos y ensayistas acercarse desde diferentes puntos de vista a mis piezas y sus posibles sentidos.

. Volviendo a los años 60´- 70´, donde usted se desenvuelve inicialmente. Quisiera conocer acerca de sus posibles vínculos con el neo-concretismo y otras tendencias en el Brasil de la época, sobre todo en cuanto a la interacción de diversos lenguajes artísticos.

A mi no me gusta mucho el tema de las “generaciones”. A finales de los años 60´ lo que llegaba a Brasil, y que se volvió de cierta forma dominante en los museos y galerías, fue el pop art americano e inglés. Pero creo que era un sitio un poco equivocado ese Brasil de aquella para el pop art, porque no existía una sociedad tan relacionada con esos referentes. Como anécdota, en la Bienal de Sao Paulo vi a unas señoras frente a un cuadro de Oldenburg, y decían, “maravilloso, extraordinario”; era para ellas como un objeto de deseo decorativo. Para mí eso fue muy ilustrativo de la necesidad de una contextualización del arte. Por el contrario, las propuestas Rauschenberg, por su carácter híbrido y algo más cercano a nuestra sensibilidad, sí fue una influencia mayor. En todo caso, la escena doméstica de los años 60´ en Brasil era la del neoconcretismo, pero siempre había una discusión sobre el objeto de arte “total”; es decir, trabajar con diferentes sentidos mas allá de la percepción visual, expandirse hacia lo sensorial en distintas formas. Por eso los artistas más jóvenes de los 60´, éramos como especie de disidentes del neoconcretismo, pero igual teníamos muchos puntos de confluencia con ellos. Pero tampoco nos gustaba la idea de grupo o de movimiento, lo que había era mucha preocupación por dejar que el arte se relacionara con el espectador y que éste lo complementara, no permitir que el arte fuera esclavo de la mano del artista.

|

| en los 70´, con Arthur Barrios y Federico Morais |

.Y en ese contexto de los años 60´-70´, tuvo alguna relación de cercanía con propuestas audiovisuales experimentales del Cinema Novo, y específicamente con su cabeza más visible, Glauber Rocha, pensando que este desbordado cineasta, crítico y ensayista también apostaba por esas ideas vinculadas a la “obra de arte total”.

No tuve una relación muy directa con el cine y el videoarte. Pero en algún momento yo quise estudiar cine, específicamente animación, y de hecho hice una película de 6 minutos que se perdió. Pero estaba en el aire la idea de “arte total”, y aunque no teníamos dinero para hacer cosas costosas, la intención era realizar propuestas que fueran más allá de lo bidimensional, de las técnicas tradicionales, para integrar diferentes lenguajes y materiales. La vinculación con el Cinema Novo fue indirecta, a Glauber lo vi dos veces; una vez porque hizo una crítica muy buena de un documental de 1979 donde yo participaba, Glauber calificaba ese documental como una especie de modelo de libertad creativa. La otra ocasión fue a través de un amigo, Ricardo Moreira, que fue productor de “Cavalcanti”. También hice algunas escenografías teatrales y cinematográficas, un poco para experimentar, pero no fue algo que continué.

. Varios ensayistas lo han vinculado -junto a otros artistas latinoamericanos- con tendencias ligadas al conceptualismo de esos años 60´-70´, enfatizando sobre todo sus posicionamientos políticos e ideológicos en torno a las dictaduras de América Latina en aquella época. Sin embargo, otros investigadores reivindican la existencia de “conceptualismos paralelos” en diferentes contextos regionales, con sus propias dinámicas y particularidades. Cómo se posiciona o reconoce dentro de esas diferentes versiones o vertientes de “conceptualismos”, teniendo en cuenta sus posibles confluencias, desbordamientos, tensiones…?

Si, creo que en este caso la palabra es tensión. Una parte de mi trabajo está sin dudas relacionada con el arte conceptual; pero por otro lado, algo que rechazo del conceptualismo es su excesiva retórica. En los 70´, para visitar una exposición de arte conceptual era necesario dedicar la mayoría del tiempo a leer. Pienso que eso significaba el abandono de una de las prerrogativas más importantes que el arte ha tenido siempre, que es el de la seducción, la idea de secuestrar al espectador, al que interactúa con la propuesta, por un segundo aunque sea, la cuestión fundamental era la necesidad de crear espacios de convivencia íntima y personal con el espectador.

Después que yo hice las Inserciones en circuitos ideológicos, pensar en los términos que proponía el arte conceptual, era de alguna manera retroceder. Por otro lado, hay una anécdota de un amigo mío que he hecho en otras ocasiones. Cuando estuvo preso, que me dijo algo que me puso a pensar sobre el arte conceptual. El percibía en la celda algo de mínima materialidad, como el polvo, y me dijo que pensaba, qué haría Cildo con esto. Por eso una de las cuestiones que más reivindico del arte conceptual es la libertad que daba en cuanto a los materiales, a los procedimientos y sus posibles funciones, más allá del aparente intelectualismo o elitismo de algunos artistas, porque como me demostró mi amigo, el arte conceptual o la intención de una propuesta artística, podía ocurrir incluso hasta en el interior de una celda.

|

| Desvío al rojo |

. Con respecto a otro movimiento dominante durante los años 60´-70´, el minimalismo, usted expresó alguna vez que una de sus piezas más emblemáticas, Cruz del sur, se trataba de un “humilminimalismo barroco”, y también nombró a Desvío al rojo como un “constructivismo barroco”.

Ese término de “humilminimalismo barroco” lo dije a propósito de mi participación en Pervirtiendo el minimalismo, la exposición de Gerardo Mosquera en el Reina Sofía hace unos años. La idea del minimalismo de una economía máxima de materiales, yo la ligaba a la necesidad de una economía máxima en los significados. Por eso hablaba de “minimalismo barroco”, por la intención de que mis piezas, sean estas diminutas o inmensas, estén cargadas de símbolos, significados o posibles sentidos; es decir, lo que son aparentemente las cosas, no es lo son, que es básico para entender no solo la relación barroca con el minimalismo, sino para comprender los vínculos entre materia y volumen, la intersección entre apariencia y representación. Cruz del sur es “minimininalismo”, sobre todo por la relación inversa entre mínimo contenido físico y máxima condensación de significados de distintos tipos: antropológicos, históricos, políticos, muchos más allá de lo estético.

. Lynn Zelevansky, en su texto “Creación de mundos”, dentro del catálogo que se editó a propósito de la muestra, escribe que sus obras son muchas veces una rara conjunción entre raciocinio y belleza seductora, donde se intersectan percepción, palabra, espacio y objetos. En ese amplio espectro de interrelaciones, considera que existen interrogantes recurrentes u obsesivas a lo largo de su trayectoria artística?

Si, creo que hay algunos temas recurrentes, como el espacio, el tiempo, las escalas, el dinero, en su carácter simbólico y físico, el uso del miedo como material, como en A través o Volátil. A mi gusta que las piezas vivan a partir de que las realizo, que empiecen a tener su propia vida, como la metáfora del “hijo”. En algunas de mis propuestas, como por ejemplo en las piezas grandes, están concebidas muchas veces para una sola persona, para que las recorra e interactúe con ellas, por el tiempo que quiera. Las piezas pequeñas, sin embargo, están casi siempre concebidas para muchas personas, sobre todos aquellas propuestas que han tenido una circulación más en espacios sociales.

|

| Cruz del Sur |

|

| Condensados |

. Y tiene anécdotas de algunas reacciones ante esas propuestas…

Hay reacciones que me han llamado mucho la atención y que me parecen hasta jocosas. En una ocasión en San Francisco, en la instalación Volátil, una persona se sacó sus ropas, se quedó desnudo y empezó a rodar, y no quería salir del polvo! También, de un niño que por un descuido de su mamá, quería comerse el dado de “Cruz de Sur”; son reacciones muy físicas que me llaman mucho la atención.

|

| Vólatil |

|

| Babel |

|

| Eureka/Blinhotland |

. Usted ha afirmado que le interesa la relación paradójica tesis-antítesis en los objetos que utiliza, construye o pone a interactuar, reconociendo que siempre trata de encontrar una “síntesis” entre ellos y sus posibles significados. Pudiera comentar algunos de los posibles sentidos de esa hipotética “síntesis”.

Cuando he afirmado eso, más que desde una perspectiva hegeliana, prefiero concebirlo como un haiku, que la densidad se convierta en un componente imprescindible del arte, viéndolo cercano incluso a la fórmula de la física -densidad es igual a la masa entre el volumen)- como modo de poner a interactuar diferentes formas de experiencia sensorial, en una relación de sentidos que se complementen. Es también llegar a cuestiones lógicas, a partir de estímulos o cuestiones físicas no necesariamente lógicas, más bien sensoriales y hasta sensuales.

. En múltiples ocasiones usted ha hecho alusión a Duchamp, como un referente fundamental dentro de su trayectoria, ya que ha estado presente de manera directa o indirecta en múltiples piezas suyas. Podría comentar en algunos casos, cómo ha sido esa relación?

Con respecto a Duchamp lo he retomado, pero desde una perspectiva inversa a como él ponía en circulación sus ready mades. Duchamp concibe el ready made tomando un objeto industrial y convirtiéndolo en único, y por eso de cierta manera lo sacraliza nuevamente. En Inserciones en circuitos ideológicos más bien intento una relectura o subversión de ese gesto, a partir de la idea de poner al objeto -en este caso billetes o botellas de Coca Cola intervenidas- en circulación social, proponiendo la relación del individuo con lo político y económico con un sentido crítico, reflexionado así sobre los contradictorios vínculos entre información, circulación y control.

|

| Para ser curvada por los ojos |

. Con respecto a esta reflexión anterior, en algunas de sus propuestas, sobre todo de los años 70´, como Inserción en circuitos ideológicos, Cero Crucero, Cero Dólar, se produce una constante tensión entre contenidos políticos y aspectos formales. Tomando en consideración que las piezas de estos proyectos que se exponen actualmente en el MABCA, son “residuos o vestigios de un acontecimiento”, como usted mismo afirmó alguna vez: qué consideraciones tiene sobre las complejas relaciones entre valor de uso-valor de cambio-valor simbólico en este caso (“el enigma del valor”, según su propia expresión) y cómo se potencian en este espacio museístico, donde hoy estas piezas se exhiben de alguna manera “sacralizadas”, en urnas y pedestales.

Esa cuestión tan problemática la planteó en un artículo Mónica Amor, y le explicaba que Inserciones…nunca fue una edición, ni un tiraje para museo o galería, sino que es un registro. Mixtura o muerte, era una especie de lema en ese momento de los 70´, porque la cuestión ética estaba muy presente. La importancia como tal no es la del objeto físico, no son las botellas, los billetes, sino la acción, sus intenciones y qué sentido cumplió. Están allí como “ejemplos”, no como piezas sacras.

|

| Inserción en circuitos ideológicos: Coca Cola |

. Volviendo al Premio Velázquez, usted afirmó al recibirlo que el “arte” lo concebía como una especie de “inutilidad indispensable, que mana de quienes están cerca de la locura y tienen la fuerza y el coraje de transformar el entorno”. No le parece esta afirmación un tanto utópica o romántica, con paradojas de difícil resolución en el mundo y el arte actual?

Creo que no se podría defender esto que se llama “arte” sino se concibe que siendo aparentemente “inútil”, es algo sin lo que muchos no podríamos vivir; y esto tiene que ver con la historia personal de cada cual, como he contado sobre mi infancia y la manera de pensar en la transformación de impresiones, vivencias y objetos, dotándolos de significados o sentidos, no solo visuales o perceptuales sino también multisensoriales. Sobre esto me gusta citar una frase de Carl Andre, en analogía con el arte, que dice que el hombre sube una montaña porque es alta, y porque es un reto, más allá de los discursos filosóficos, estéticos o políticos que están relacionados con el arte. Lo que me interesan son los continuos desplazamientos, las interrelaciones del arte con los modos de concebir o entender el mundo, que muchas veces fueron separados.

. Cildo, quisiera finalizar esta entrevista con una alusión a una propuesta suya también de los 70´, El sermón de la montaña. Fiat lux, que considero particularmente significativa, pues provocaba una interacción directa y potencialmente peligrosa con el espectador, exponiendo de alguna manera los límites mismos de los objetos, los espacios y las prácticas artísticas, así como un tensional vínculo con sus posibles receptores. Guy Brett la nombró como una alegoría sobre la encrucijada de la obra de arte, sobre sus efectos, su eficacia y su potencia. Esta instalación-performance la relaciono a su vez con una afirmación suya, en la que ha dicho que no ha trabajado solo con la “metáfora de la pólvora”, sino con la “pólvora misma”…

Esa idea de la metáfora y de la pólvora aparece en varios trabajos que he hecho, como en Tiradentes, donde el tema se transforma en materia prima, se relaciona con la vida y vuelve a ser metáfora. No se habla de la muerte metafóricamente, pero puedes utilizarlo como materia prima. Fiat Lux se relaciona también con Desvío al rojo, porque desatan un desafío a las fuerzas lógicas y al sentido de horizonte perfecto. En Fiat Lux la propuesta es jugar entre lo permitido y lo prohibido, entre la ley y la transgresión, y la relación con el contexto donde se desenvuelve. Puedes ir a un bar y comprar una caja de cerillas, o dos, pero si compras miles de cajas es sospechoso, y más si las juntas. Fiat Lux se insertaba en un sistema legal, el del arte, y crea un peligro, jugando también con el sentido de poder tocar y manipular por parte del público, pero que esto pueda tener potencial o realmente consecuencias imprevisibles. Con ello me interesaba también retomar una frase del gran crítico de arte brasileño Mario Pedrosa, que defendía la idea de “la práctica experimental de la libertad”, como experiencia no sólo artística sino vital.

|

| El sermón de la montaña. Fiat Lux |

|

| Mallas de libertad |

“Desvío hacia lo innombrable”